これからキッチンカーを開業する方のなかには、

など、分からないことだらけでお困りの方がたくさんいらっしゃいます。

また2021年6月の保健所の許可基準の改定を受けて、「結局どうすればいいの?」と混乱している方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、

- 2021年の営業許可基準の改定について

- 移動販売車に必要な資格「食品衛生責任者証」の取り方

- 「営業許可証」が要らないパターン3つ

- 「営業許可証」の2つの注意点と「仕込場所」について

- 「営業許可証」の取得に必要な15の内装設備・給水タンク

- 移動販売車の許可申請の手続き・流れ

の7つのポイントを抑えながら、原稿用紙45枚分に及ぶ大ボリュームの中で徹底解説していきます。

結論から言いますと、キッチンカー開業において必要なものは①食品衛生責任者証と②営業許可証の2つだけ。調理師免許がなくても開業できます。

この点は従来通りで、変更はありません。

変更になったのは①の営業許可証の「取得の基準」だけ。

ではどうしたらこれらを取得することができるのか。さらには、

- どこがどのように変更になったのか

- これから開業するための具体的な方法

- 2021年以降のキッチンカー製作に必要なもの

などなど、くわしく解説していきますのでぜひ最後まで読み込んでみてください。

なお保健所の許可に必要なシンクや給排水タンクなどをDIYで自作する方法はこちらの記事↓で解説していますので参考にしてください。

2021年6月以降のキッチンカー営業許可|食品衛生法改定の変更点

ではまず、2021年6月1日以降に適用される営業許可基準の改定がどういった内容なのか、ざっくりとみていきましょう。

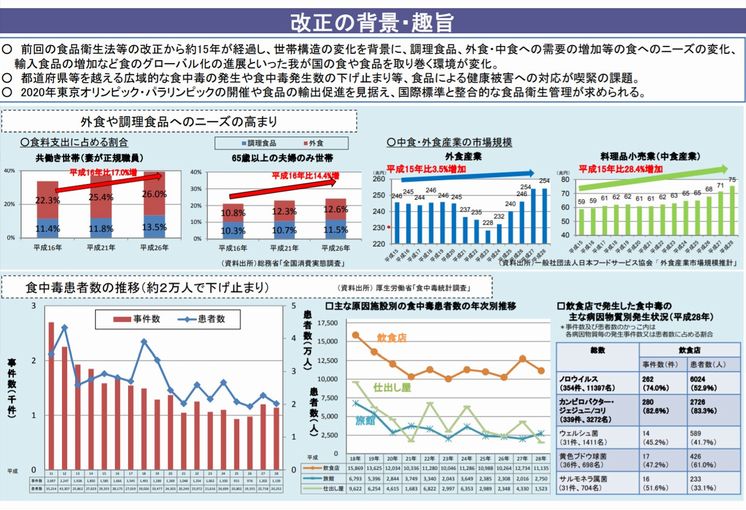

今回の改定は一部の地域に限ったものではなく、全国の保健所がかかわる大きな変更となるわけですが、そもそもなぜこのような改定に至ったのでしょうか。

なぜ?どういう目的で改定されたのか

そもそもなぜ今回の改定に至ったのか。

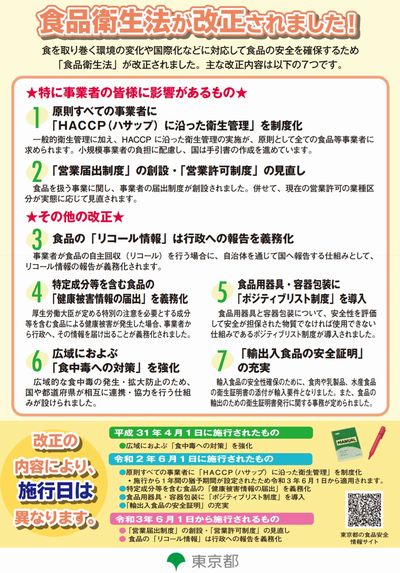

その答えとして、リーフレットには次のように記載されています。

食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、「食品衛生法」が改正されました。

食品を今まで以上に安全に提供するために、調理設備や衛生管理の考え方が根本から見直されたというわけですね。

また上記のリーフレットには、

- 外食や調理食品のニーズの高まり

- 食中毒や食品の健康被害件数の下げ止まり

- 東京オリンピックを契機とする食品管理システムの国際化

という具体的な改定要因が記載されていて、この国の「食の安全」に問題があったことがよくわかります。

このように、今回の改定は日本が抱えていた問題解決のための改定であるという点をまずはご理解ください。

そして(固定店舗だけでなく)キッチンカー営業者においても、今回の改定から導入される「HACCP(ハサップ)」と呼ばれる新しい食品衛生管理の仕組み・考え方の下で調理販売を行っていくことになりますので、まずはこの点をご承知おきください。

いつから?|食品衛生法改定の適応時期

では今回の改定は、いったいどの時点から適応されるのでしょうか?

●2021年6月1日以降の新規開業者の場合

まず2021年6月1日以降、新規に営業許可証を取得される方。

この方の場合は、改定後の最新の許可基準を満たす必要があります。

具体的な基準の中身はのちほどゆっくり解説していきますが、新規開業の方は各保健所担当者の指示に従って最新の営業許可基準を満たすキッチンカーづくりをしてください。

●すでに営業許可を持っている方の場合

いっぽう営業許可をすでに取得されている方の場合はといいますと、ひとまずお手持ちの営業許可証の有効期限内(取得から5年間)は、改定前の設備のまま営業可能です。

ただし、

- 現在の営業許可の有効期限が切れて、許可を更新するとき

- 2021年6月以降に、別の地域の保健所許可を新たに取得するとき

という方は、最新の営業許可基準を満たすキッチンカーに変更するよう指示される可能性があります。

どのような判断になるのか、各自で保健所に確認するようにしましょう。

いずれにせよ、これから先キッチンカー営業を継続するためには、どこかのタイミングで最新の営業許可基準に対応できるキッチンカーにせざるを得ないでしょう。

できるだけ早い段階で保健所に確認し、いつまでに、どのような変更をすべきなのかについてよく保健所の担当者と相談しておいてください。

営業許可の改定で大打撃?!3つの影響と負担

ところで今回の改定でキッチンカー営業者が受ける影響とは、いったい何なのでしょうか?

具体的な改定の中身はこのあと解説していきますが、キッチンカー営業者への影響(負担)としては大きく分けて下記の3つに集約されるのではないかと思っています。

影響その①|調理設備が追加で必要になるかも?!

前述の通り、ハサップの導入によってこれまで以上に衛生管理の徹底が求められます。

そのため、今までは必要なかった調理設備(特にシンクや水道設備)が追加で必要になる可能性があります。

影響その②|キッチンカー製作に使える資材が限定される

また今までは許可されていた木材などを使ったキッチンカーは、許可されなくなる可能性があります。

木材にいくら防水加工を施したとしても、「衛生管理に必要な洗浄・消毒に対応できない」と判断される可能性が高いです。(要確認)

例えばステンレス製品一択!などとなった場合には、キッチンカー製作費用がより高額になってしましますね。

具体的にどんな資材ならOKとされるのか、事前に保健所に確認してからキッチンカーづくりを行うことが重要です。

影響その③|大きな車種でないと、設備が搭載しきれない?!

さらに!ハサップで要求される設備をすべて搭載できるような車種となると、これまでのような軽自動車では対応しきれず、普通車やトラックといった車種を選ぶしかない人も出てくるかもしれません。

そうなればキッチンカー製作費用だけでなく、開業後の維持費も高くなってしまうでしょう。

このように、低コストで比較的簡単に開業できるというのがキッチンカー開業の大きなメリットの一つでもあったわけですが、今回の改定で以前よりも間違いなく開業費用が高くなるはずです。

とはいえ固定店舗の開業に比べると、まだまだ参入しやすい業界ではあると思います。

どうか希望をもって、さらに読み進めてみてください^^

朗報?!必ずしも「全国一律」の改定ではない!

ただし、ひとつ朗報(?)があります。

それは今回の改定が「必ずしも全国一律の基準ではない」という点です。

Mint

Mint例えば・・・、

- キッチンカーに搭載すべきシンクの数が、ある地域では3つ必要であったり、1つでOKとされていたり。

- ある保健所では給湯器が必要だったり必要なかったり。

- 網戸が必要だったり必要なかったり。

と、「申請する保健所ごとに定められた営業許可基準」に合わせたキッチンカー製作が必要だったわけです。

(詳しくはのちほど解説します。)

ただ「保健所によって基準が違うのは問題!」という点は、さすがに保健所も自覚していたのでしょう 笑)

そのため「基準バラバラ問題」を解決すべく、全国一律の許可基準を目指した今回の改定であったとのことですが、実際は全国一律の許可基準にはほど遠い状態だったのです。

実は今でも保健所の許可基準はバラバラだった

というのも営業許可の改定が行われた直後、実際にわたしの地元の保健所に問い合わせて確認してみたんですね。

すると・・・、

- 洗浄シンクは今まで通り1つでOK

→シンクは3つで統一されたはず・・・ - シンクの代わりにバケツでもOK

→ステンレスシンクでなければ許可されないはず・・・ - (蛇口をアルコール消毒すれば)どんな形状の蛇口でもOK

→レバー式かセンサー式限定のはず・・・

との返事が返ってきてビックリ・・。

東京の保健所と地元(=田舎)の保健所で、こんなにも許可条件が違うのです。

このように、「全国一律」を目指してスタートさせた改定とはいうものの、実際のところは「都市部で厳しく、地方で緩く」の基本的な構造はそれほど変わらない可能性があり、これはある意味朗報といえる情報かもしれませんね。

とはいえ、私も日本全国の保健所に電話して調べたわけではありませんので、このあと解説するキッチンカーの営業許可基準を参考にしつつ、各自保健所とよーく相談しながらキッチンカー製作するように注意してください。

移動販売に必要な「食品衛生責任者証」を取る方法

以上長くなりましたが、ここまで2021年6月1日以降の営業許可基準改定ついてざっくりと解説しました。

ここからは今回の改定を踏まえたうえで、キッチンカー開業に必要な許可と資格の取り方について、具体的な方法の解説に移ります。

移動販売に必要な「食品衛生責任者証」とは?

まずキッチンカー開業に必要な「資格」について解説していきます。

前述のとおり、キッチンカー開業に必要な資格はただひとつ「食品衛生責任者証」です。

これは今まで通り開業に必要な資格ですが、取得方法には全く変更ありません。ご安心ください。

「食品衛生責任者証」というのは、キッチンカーで販売する食べ物の「衛生責任者」のことで、詳しくは【外部サイト】食品衛生責任者証とはで解説されていますので参考にしてください。

「食品衛生責任者証」が免除されるのはこんな人

ただし下記の資格を持っている方は改めて取得する必要はありません。

・栄養士

・調理師

・製菓衛生師

・と畜場法に規定する衛生管理責任者

・と畜場法に規定する作業衛生責任者

・食鳥処理衛生管理者

・船舶料理士

・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

出典:東京都保健福祉局

キッチンカーのオーナー自身でなくても、たとえば奥さんやご兄弟がこの許可証をお持ちなら、その方を責任者として申請することもできます。

また食品衛生責任者証は全国共通で認められる場合が多いです。

他府県ですでに取得済みの方は、その旨を保健所に申告してみてくださいね。

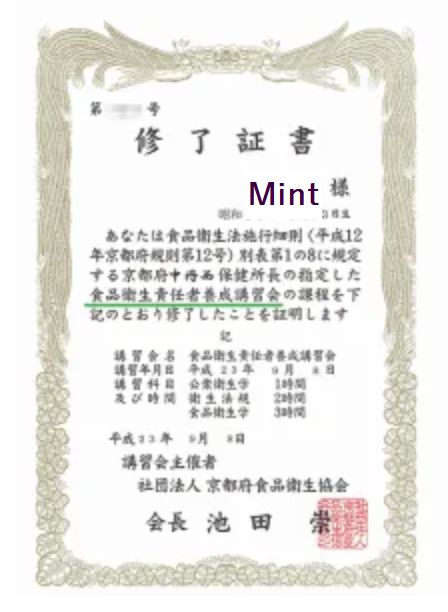

食品衛生責任者証の取り方|講習会の内容と受講方法・手数料

つぎにこの資格の取り方についてですが、食品衛生協会が主催する衛生講習会を受講すればだれでも取得可能です。

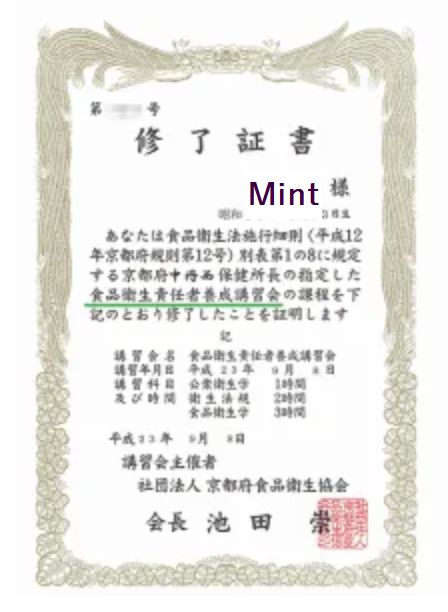

下の写真は、わたしが受けた衛生講習会の「受講修了証書」です。

【講習内容】

公衆衛生学1時間/衛生法規2時間/食品衛生学3時間|合計6時間

【受講料】

1万円程度(都道府県ごとに異なる)

【受講日】

営業許可申請の際に、各保健所から説明あり。

受講内容や料金は各都道府県ごとに多少違いますが、概ね上記と同じような講義内容だと思いますよ。

いずれにせよ食品衛生責任者証は慌てて取得する必要はまったくなく、つぎに解説する「営業許可証」の申請のタイミングで保健所に相談すればOKです。

かならず保健所からアドバイスがありますので、その時の指示に従って資格を取るようにしましょう。

移動販売に必要な「営業許可」とは?

移動販売の「営業許可」とは?

ではつぎに、営業許可について解説していきたいと思います。

営業許可証とは「保健所基準」をクリアした飲食店に対して、保健所からもらう許可のことです。

ここではキッチンカーで食べ物を調理し、販売する場合に必要な許可条件について解説していきますが、下記に該当する方はキッチンカーの営業許可は必要ありませんのでひとまずご確認ください。

移動販売で取得すべきはただ一つ!「飲食店営業許可証」

さて営業許可と一口に言っても、じつはいろんな種類があります。

営業許可の種類は【外部サイト】営業許可種類一覧にもあるとおり、数十種類と多岐にわたりますが、キッチンカー営業で取得すべきものは「飲食店営業許可」の1つだけ。

ドリンクやスイーツ、ご飯ものや麺類にいたるまで、すべての販売品目が(キッチンカーの場合は)飲食店営業許可証に集約されていますので分かりやすいですね。

この営業許可は従来通り5年間有効で、5年ごとの更新制となります。

有効期限間近になると保健所から通知が来ますので、そのタイミングでもう一度保健所の車両チェックを受け、書類の提出と手数料の支払いを経て許可を継続していきましょう。

キッチンカーの営業許可がいらない販売ってどんな場合?

ところで、キッチンカー営業には必ず必要になる飲食店営業許可証ですが、この許可証は基本的に「キッチンカーの中で調理したもの」を販売する場合に限ります。

よって下記に該当する営業では、そもそもキッチンカーの営業許可取得が必要なくなりますのでご参照ください。

営業許可がいらない販売①|お菓子やパン、お弁当

まず営業許可施設で作られたパンやお菓子・弁当を仕入れ、販売だけ自分でおこなう場合、キッチンカーとしての営業許可は不要です。

これらをご自身で作りあげて販売だけキッチンカーで行いたい方は、固定の建物を構えて営業許可を取り、そこで作ったものを販売するようにしましょう。

詳しくは「お菓子やパンの販売に必要な許可」で解説しています。

残念ながら、パンやお菓子作りをキッチンカー内で行うことは許可されません。

ご注意ください。

パンやお弁当を移動販売車の中で作りたい!許可は必要ないの?

ちなみにお菓子やパン、お弁当をキッチンカーのなかで調理して完成させたいという場合には注意が必要です。

- 「自分で仕込んだ生地」をキッチンカーの中で焼き上げて販売する

- キッチンカーのなかでお弁当のおかずを作ってお弁当に詰めて販売する

このような場合↑、キッチンカーでの営業が許可されるかどうか保健所に直接確認してみてください。(保健所の探し方は後述します)

もしかすると自分で作ったパン生地では許可されず、業務用のパン生地を使うように指示されるかもしれないのでご注意ください。

営業許可がいらない販売②|野菜・果物

また「野菜」を販売される場合も、基本的にはキッチンカーの許可は必要ありません。

ただし、

- 白菜やキャベツ・りんごを半分にカットして販売したい

- 収穫した果物をジャムに加工して一緒に販売したい

などの場合は保健所の許可が必要ですので、【外部サイト】保健所管轄区域案内を活用し、最寄りの保健所でご相談ください。

営業許可がいらない販売③|食品以外のもの

また食品以外の「物」を販売する場合も、キッチンカーの許可は必要ありません。

最近はハンドメイド雑貨や服を移動販売スタイルで販売されている方もよく見かけますが、食べ物ではありませんのでもちろん許可は不要です。

ただし【外部サイト】古物商許可は必要になるかもしれませんので、そのあたりはご自身でご確認ください。

キッチンカー許可で勘違いしやすい注意点2つ|保健所ごとの違い

さてキッチンカー営業に必須の営業許可ですが、多くの方が勘違いしやすいポイントが2つつあるので解説しておきます。

注意点その①|営業許可は全国共通ではない

まず一つ目は、キッチンカーの営業許可の「適用範囲」について。

営業許可を取得すれば、全国の都道府県で営業できると勘違いされる方が結構いらっしゃるのですが、それは間違いです。

実際は各保健所ごとに「管轄地域」が決まっていますので、その範囲内でしか出店することができません。

出店エリアを広げれば広げるほど、あらたに手数料を支払って保健所の許可申請手続きを行う必要がありますのでご注意ください。

注意点その②|許可基準が保健所ごとに違う(かも)

また、営業許可の取得基準が(2021年6月1日以降も)保健所ごとに異なる可能性があるという点も注意しましょう。

前述のとおり、キッチンカー営業では複数の保健所において営業許可を取得することになるわけですが、2021年6月1日以降においてもいまだに「全国一律の基準」ではない可能性があるので要注意です!

首都圏では保健所の許可条件が厳しく、田舎に行くほど条件が緩い可能性があるというのも前述のとおり。

都道府県をまたいで出店を検討されている方は、各保健所の許可条件の違いをしっかり理解したうえでキッチンカーの設備を考える必要がありそうです。

移動販売の許可申請する保健所はどこ?|保健所を調べる方法

さてここまで読んでいただくと、いったい自分はどの保健所に相談すればいいのかわからなかくなってしまった・・という方もいるかもしれません。

そんな方のために、保健所の探し方を下記に記しておきます。ご参照ください。

東京で出店する場合

まず東京で出店をご検討の方は、下記のホームページを参照してください。

かなり丁寧なホームページ【外部サイト】自動車営業の相談先が用意されていますので、その指示に従って保健所をさがしましょう。

東京以外で出店する場合

いっぽう東京以外で出店したい方は【外部サイト】保健所管轄区域案内を活用し、とりあえず「あなたが一番最初に出店したいエリアを管轄する保健所」に電話をしてください。

キッチンカー開業の意向を伝えれば、あとは保健所の担当者が案内してくれますので、その指示に従ってくださいね。

改定後の営業許可でも対応可能な車種とは?

ところで、キッチンカーに改造する際のベース車両がどんな車種でも許可されるようになったというのはご存じでしょうか?

改定前は「軽自動車で提供できる販売品目は1種類まで」など、車種によって許可に違いがみられましたが、現在そのような違いは撤廃されています。

ですので基本的にはどんな車種を選んでもOK。

ただしあなたが選んだ車で、この後解説する調理設備や給排水タンクの容量を搭載できるかどうか、よく考えてから決定する必要はあるでしょう。

あくまでも「保健所の営業許可取得」が最優先。

そのうえで許可取得に最適な車種を選んでいくようにすると、後悔しない車種選びができると思いますので参考にしてみてください。

なおキッチンカーに改造できる車種一覧は、こちらの記事↓で詳しく解説しています。

移動販売車の許可取得に必要なキッチンカーの設備14

以上、移動販売に必要な資格のとり方と営業許可、車種選びについて解説してきました。

ようやくここから、営業許可を取るために必要なキッチンカーの内装設備についての解説に移りたいと思います。

キッチンカーに必要な設備としては、14の設備をチェックしておく必要があります。

具体的にどのような設備なのか、一つづつ順番にみていきましょう。

①水拭きできる「キッチン外壁」

まずキッチンカーには防水・撥水性が求められており、洗浄・消毒作業に耐えうる素材でなければなりません。

これまではワゴンタイプの車でも許可されてきましたが、既存の車内にキッチン設備を搭載するだけなので、外壁部分の洗浄・消毒ってできませんよね・・・。

そうなると、今後そのような車種が今まで通り許可されるかどうか分からなくなってきます。

特に基準の厳しい東京では、この点をよく確認してから車種を決定してください。

また上記の画像のように、軽トラックや大型トラックの荷室を改造したキッチンカー製作を検討中の方も、材質選びにはご注意ください。

最近は荷台に設置するだけの簡易な「木製ボックス」も販売されていたり、DIYで自分で造作される方もいらっしゃるのですが、今回の改定によって木材の使用が許可されるかどうか分かりません。

基準が厳しい東京では、まず許可されないでしょう。

ですから個人的には「木製ボックス」の搭載はまったくおススメできません。

多少高額でも確実に許可を取得できる鉄製のボックスにされたほうが無難だと思います。

②水拭きできる「床」

同じくキッチンカーの床面も、素材選びにご注意ください。

キッチンカーの床面は、これまではコンパネ+フローリングマットの組み合わせで製作されることが多かったわけですが、今回の基準改定以降は保健所によって判断が分かれる可能性があります。

どのような素材を使って仕上げるべきか、まずは保健所に確認してください。

③キッチンの「仕切り」

軽バンや大型バンをキッチンカーのベース車両にする方は、「間仕切り」が必要になることがあります。

このようなタイプの車はキッチンと運転席の間が仕切られていないので、その代わりになるものを設置するようにしましょう。

取り付け義務のない保健所もあるので確認が必要ですが、「キッチン内部の見た目」という意味では運転席が見えないほうがオシャレに仕上がるかもしれません。

なお間仕切りに使う素材や作り方も注意が必要で、

- ある程度硬い素材を使用すること(ビニールシートなどはNG)

- 防水加工されていること

- 取り外せないように車体や床にしっかり取り付けること

- 大きな隙間がないこと

などの条件を満たすよう、指示されるかもしれません。

画像の間仕切りは木製ですが、木材でも許可されるかどうかの確認は必須です。

詳細をよく確認してから設置するようにしましょう。

④窓やサッシ・網戸

関東の一部の地域では窓やサッシを取り付けて、虫や異物混入を防ぐ必要があるとされている保健所もあるようです。

設置が必要な場合は窓の大きさや取り付ける高さに規定があるかもしれませんので、必ず保健所で詳細の確認しておきましょう。

⑤換気扇

次に換気扇の設置についてです。

換気扇は設置が義務付けられている場合とそうでない場合があり、保健所によって対応は分かれます。

設置する場合は設置場所について規定があるかどうか、また換気扇の大きさに指定はないかどうか合わせてご確認ください。

⑥照明

関さらに、照明の設置も義務付けられています。

なかには「何ルクス以上」などと数値で明確に規定されている場合もありますので、どのような照明を取りつけるべきか、確認するようにしましょう。

なお電源確保の方法については、あとでまとめて解説します。

⑦防水・撥水加工の調理台

前述のとおりキッチンカーに設置する調理台も、水拭きできる素材が求められます。

防水・撥水加工の施された木材なら許可されるのか、ステンレス製の調理台でないと許可されないのか、保健所によく確認しておきましょう。

⑧手洗い・洗浄用シンク

多くの保健所では、

- 手洗い専用シンクを1つ

- 調理道具の洗浄シンクを1つ

の合計2つのシンク設置が義務付けられています。

なかには3つの設置が義務付けられる保健所もありますので、各自確認が必要です。

またシンクの大きさは首都圏ほど条件が厳しく、長さ・奥行き・深さに至るまで、保健所で指定されている場合があります。

「何センチ以上」と明確に規定されてるところもありますし、「肘が入るくらいの大きさ」などと抽象的な表現の場合もあります。

材質としてはステンレスシンクなら間違いなく許可されますが、プラスチックの調理用ボウルをDIYで加工し、シンク代わりにされている場合もあるので確認してみてください。

シンクの数も2個・3個と保健所によってまちまちでので、作り直しがないように、十分確認のうえで製作しましょう。

シンクの近くには石鹸と手指消毒液も忘れずに!

シンクの近くには石鹸(液体石鹸でもOK)と手指消毒液(アルコールスプレーなど)もいっしょに設置しましょう。

これは全国共通で必ず必要になるものです。

また営業許可の申請当日、保健所ではキッチンカー内部の設備をチェックされます。

その際石鹸や消毒液があるかどうかもチェックの対象となりますので、必ず購入しておいてください。

⑨水道用蛇口

またシンクの設置と関連して、水道を出すために蛇口を設置することが求められるでしょう。

ポリタンク付属のコックを蛇口の代わりとしても認められる場合もありますが、そのような保健所はごく一部。

多くの場合家庭用の蛇口と同等のものを取り付ける必要があります。

さらに今回の改定を受けて、都市部では「非接触型の蛇口」でないと許可されなくなっている地域もあるようです。

「非接触型の蛇口」でないと、許可されない可能性あり?!

「非接触型の蛇口」というのは、このようなレバー式の蛇口↑、またはセンサー感知式の蛇口のことです。

いったん手洗いを済ませてきれいになった手に菌が再付着するのを防ぐために、肘で操作できるレバー式の蛇口を使う必要があるのです。

センサー式ならなお効率的ですが、キッチンカーに導入するとなると電源確保やコストの面で苦労しそうですね・・・。

導入するならレバー式の蛇口が無難な選択だと思います。

ただし保健所によっては「蛇口を消毒することを前提に使用するなら、従来通りひねるタイプの蛇口↑でOK」とされるところもあります。

各自確認しつつ、最適な蛇口を選ぶようにしましょう。

「蛇口」の併用はできません!

なお、蛇口は一つのシンクに対して一個づつ設置するのが基本です。

蛇口の先を移動・回転させて、複数のシンクで共用することは認めらないはずです。ご注意ください。

電動ポンプを使った水道システムが必要かも

ちなみに水道への水供給手段としては、「電動汲み上げポンプ」の設置が必要になる場合があります。

これはキャンピングカーでよく活用されている方法なのですが、この仕組を作るためには電源が必要になりますのでこの点も合わせてご確認ください。

(電源については後述します。)

⑩給水・排水タンク

つぎに、キッチンカーで使う水を保管するための「給水タンク」について解説していきます。

この度(2021年6月)の許可基準改定を受けて、給水タンクの容量は大きく変更されましたので注意が必要です。

まず今回の改定によって、全国でバラバラだった給水タンクの容量が40L・80L・200Lの3パターンに限定されました。

タンク容量の変更は私の地元の保健所でも適応されていましたので、おそらく全国一律の変更だと思って間違いないかと思います。

では具体的にこの3パターンは、何がどのように異なるのか。

下記の表にまとめていますので、ひとまずご確認ください。

| タンク容量 | 40L | 80L | 200L |

| 品目 | 1種類限定 | 複数OK | 複数OK |

| 調理工程 | 簡易調理のみ | 2工程程度 | 複数工程OK |

| 食器 | 使い捨てのみ | 使い捨てのみ | 使い捨てOK 食器もOK |

| 麺類等の販売 | 不可 | 不可 | 可能 |

| 車内での仕込み | 不可 | 不可 | ほぼ可能 |

どういうことなのか、補足しておきますね。

40Lタンクのキッチンカーで販売できるもの

上の表でご覧いただくとわかる通り、キッチンカーのタンク容量というのは、販売できる販売品目を左右する重要事項です。

いくら販売したい商品があったとしても、この容量のタンクを搭載できるキッチンカーを持っていなければ販売が許可されないからです。

そのなかで一番容量の少ない40Lタンクはといいますと、食器の利用はもちろん認められませんので使い捨て食器の利用が前提です。

そのほか、

- たった1種類のメニューの販売しか認められない。

- 単純な調理工程しか認められない。

- 車内での仕込みは不可。

*こちらで「仕込み」について解説しています。

- 麺類の販売は不可

などの制約があるため、本格的にキッチンカーで商売をしたいという方には不向きな条件となっています。

また「ランチボックス」としてお弁当を販売される方もいらっしゃると思いますが、お弁当は中身の調理工程が複雑で複数種のメニューが混在しています。

40Lのタンクでは対応できないはずですのでご注意ください。

80Lタンクのキッチンカーで販売できるもの

次に80Lタンクについて見ていきましょう。

80Lタンクを搭載すれば、販売できるメニューや調理工程が大幅に増えます。

食器が使えず、使い捨て食器限定なのは40Lの場合と同じですが、

- 複数メニューの販売OK

- 2工程程度の調理ができる

の2つが認められることで、多くの方が80Lタンクを搭載されるのではないでしょうか。

ただしこちらも車内での仕込みはできませんので、別途設ける必要があります。

また、大量の水を使う麺類などのメニューは販売できません。ご注意ください。

200Lタンクのキッチンカーで販売できるもの

最後の200Lタンクの適用となると、販売できるメニューが大幅に増えます。

洗浄・消毒に十分な量の水を搭載することになるので、その分許可の範囲がグッと増えるというわけですね。

また200Lタンク搭載の場合に限り、キッチンカー内での仕込みが可能になるという大きなメリットもあります。

*こちらで「仕込み」について解説しています。

麺を茹でる行為も可能になるため、より本格的なメニューを提供したいという方が対象になるでしょう。

ただし!200Lタンクを搭載するということは、それ相応の大きさのある車体でなければ対応できない可能性が高いです。

その点も含めて、保健所の方とよく相談しながら準備を進めてください。

必要なタンク容量はどうやって決まるの?

以上タンク容量と販売品目の違い、仕込み場所の違いについて解説してきましたが、あなたの販売品目がどのタンク容量に該当するのかの明確な線引きは、少なくとも現段階ではされていないのが実情です。

ですから保健所としても、各オーナーの販売メニューに適したタンク容量はいくつなのか、検討の上その都度個別に回答することになります。

(今後すこしづつ線引きされていく可能性はあります。)

販売したいメニューが決まり次第、各自保健所に問い合わせて確認してみてくださいね。

⑪給湯設備

さらに水道設備とは別に、給湯設備の設置を義務付けられている場合もあります。

60度以上の熱湯を出せる「給湯器」を取り付け、家庭と同じような状態で使えることが許可の条件とされるのです。

給湯器の設置を求める保健所は全国的にみてもそれほど多くはありませんが、設置が必要かどうか、必ず保健所で確認をとりましょう。

⑫冷蔵庫・冷凍庫

次に冷蔵設備についてですが、食材を適切な温度で保管するためにおそらくどのキッチンカーにも冷蔵設備が必要になるはずです。

冷蔵設備としてクーラーボックス+保冷剤でも許可される地域もあるかもしれませんが、大半の保健所ではきちんとした冷蔵庫(冷凍庫)を設置しなければ許可されません。

業務用である必要はなく、家庭用のものでももちろんOK。

保冷する食材がないメニュー(例えば綿菓子とかポップコーン)であれば、冷蔵設備は必要ありません。

キッチンカーで使える冷蔵庫を知りたい方は、こちらの記事を参照してください。

キッチンカーの走行中も冷蔵庫を使える状態にすること

なおキッチンカーに搭載する冷蔵設備は、出店場所に行くまでの間も使えることが義務付けられる可能性があります。

つまりキッチンカーの走行中も、冷蔵庫を使える状態にしなければならないということです。

首都圏ではこれを許可の条件にしているところが多いので、その点も含めて確認してください。

⑬電源設備

ここまでご紹介した換気扇や照明、水道設備、冷蔵庫をつかえるようにするには、電源が必要になります。

キッチンカーの電源確保の方法としては「現地調達」が基本となりますが、現地で電源を借りれない場合も多々あるでしょう。

そこで、多くのキッチンカーオーナーは「大容量の発電機」を搭載しています。

そのほか「サブバッテリー」や「ポータブル電源」という選択肢もありますので、保健所によく確認したあとで検討してみてください。

キッチンカーの電源について詳しくは、こちらの記事で解説していますので参照してください。

⑭備品収納ケース

さて、キッチンカーではさまざまな調理道具を使うことになります。

また、出来上がった商品を入れる容器や包装資材も搭載することになるでしょう。

それらの備品を安全に保管するために、収納ケースの設置が義務付けられることがほとんどです。

市販の蓋付きの収納ケースで許可される場合もありますが、吊り下げ戸棚をキッチンカーに取り付ける仕様を求められるかもしれません。

また容器の大きさに具体的な指示があるかもしれませんので、そこも含めて確認するようにしましょう。

⑮蓋付きのゴミ箱

最後にご紹介するのがゴミ箱です。

調理販売で出たゴミを廃棄できる大きさで、蓋付きのものであれば何でもいいと思いますが、もしかすると大きさの指定もあるかもしれません。

その都度ご確認ください。

以上の14項目の内容を参考にしつつ、あなたが許可申請する保健所ではどのような設備が求められるのか、十分にリサーチしてから製作に取り掛かりましょう。

保健所の営業許可に必要な「仕込み」とは?|仕込みがいらない工夫

さて、ここまでの解説で何度か登場している「仕込み」という言葉。

何のことか分からない方もいると思いますので、ここで詳しく解説しておきたいと思います。

「仕込み」というのはキッチンカーで販売するメニューの「下準備」のことです。

「下処理」とか「一次加工」と言われる場合もあるのですが、これだけ保健所で重要視されるのには理由があります。

それは仕込み作業を行う過程で、食中毒を発生させる可能性が一機に高くなってしまうからなのです。

たとえば、

- 生地を作るために粉と水を混ぜ合わせる

- 包丁を使ってキャベツを刻む

というように、「混ぜる・切る」という作業は異物混入や食中毒の発生源となります。

よって仕込み作業が必要なメニューの場合、必ず営業許可を持った固定の店舗や施設を保健所に申請し、その場所で行うことが義務付けられてきたのです。

下記の動画で仕込みの様子が見れますので参考にしてください。(ワッフル販売に必要な食材の仕込みです。)

移動販売(キッチンカー)の仕込を自宅で行ってもOK?

とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、自宅での仕込みは日本全国どの保健所でも禁止されており、これから先も自宅での仕込み作業は一切認められないることはありませんのでご注意ください。

仕込場所を確保する方法4つ

このように自宅での仕込みが認められない以上、何らかの方法で「許可された仕込み場所」を確保するしかありません。

その具体的な方法として、下記の4つをご紹介しておきます。

方法その①|既存の飲食店のキッチンを借りる

既存飲食店のキッチンを借りて、そこで仕込みをする方法です。

営業時間外に借りたり、交渉によっては営業時間中のレンタルが許可される場合もあるかもしれません。

いくらかのレンタル料を支払うことになるかと思いますし、あなたの好きに使えるスペースではないというのは大きなデメリットです。

方法その②|飲食店の居抜き物件を借りる

廃業後の飲食店跡を借りることができれば、営業許可施設に改造する必要もなく、自由に仕込み作業をすることが可能となります。

ただし家賃の継続的な支払いが発生するため、経済的にかなり大きな負担になることは避けられません。

方法その③|クラウドキッチン・シェアキッチンに登録する

最近は「シェアキッチンサービス」を提供する会社が増えてきました。

このようなサービスは首都圏で多く見られますが、地方でも徐々に広がってきているように感じます。

たとえばすたーとあっぷきっちんのようなサービスを上手に活用すれば、レンタル費用を最小限に抑えつつ、仕込み場所を確保することができるのではないでしょうか。

方法その④|仕込み対応型のキッチンカーにする

4つ目が「仕込み対応型のキッチンカーにする」方法です。

給水タンクの解説でも触れた通り、2021年6月以降は200Lの給排水タンクを搭載すれば、キッチンカーでの仕込みが可能になります。

この方法が最も現実的な方法なのではないでしょうか。

ただし、「仕込み可能」と言ってもあらゆる作業がすべて許可されるわけではなさそうです。

許可される仕込み作業とそうでない作業の線引きというのも、結局は保健所に確認してみなければ分かりません。

検討される方は保健所に十分確認するようにしましょう。

キッチンカー・移動販売で仕込み場所がいらないパターン

とはいえキッチンカー以外に固定の施設や店舗の仕込み場所を用意したり、200Lの給水タンクをキッチンカーに積むとなると、多かれ少なかれ経済的負担が発生することは間違いないでしょう。

そこで、可能であれば「仕込み作業をなくす工夫」をしてみるのも一つの方法だと思います。

仕込場所をなくす方法としては、

- 仕込みに該当する調理工程を省く

- 仕込みがいらない食材で代用する

の2つが挙げられます。

方法①|仕込みに該当する調理工程を省く

メニューはそのままでも、「仕込み」に該当する調理工程を完全になくしてしまえば仕込場所は必要ありません。

そこで、まずはあなたの売りたい商品の「どの調理工程が仕込みに該当するのか」、保健所に聞いて確認しましょう。

というのも申請する保健所によって、「仕込み」の考え方には多少ばらつきがあります。

どの作業が仕込みに該当すると判断しているのか、保健所に聞いてみないと分からないのです。

ですから仕込みに該当する調理工程を具体的に確認し、そのうえでその作業を省くことができないかどうか、考えてみてください。

方法②|仕込みがいらない食材で代用する

また仕込みに該当する部分を加工済みの(業務用)食材で代用すれば、仕込みは必要なくなる可能性が高いです。

たとえばクレープの生地を混ぜ合わせる作業が仕込みに該当する場合は、加工済み↑の冷凍生地を使う。

野菜のカットが仕込みに該当する場合は、このような↑冷凍野菜を使用し、包丁は一切使わない調理方法にする。

フルーツのカットができない場合は、このような↑缶詰のシロップ漬けに置き換えるなど、対処法としてはいろいろ考えらるかと思います。ぜひご検討ください。

保健所で移動販売車の許可を申請する手続き・流れ

では最後に、保健所でキッチンカーの許可を取得するまでの手続きについて解説していきます。

手続きの流れとしては下記の通り。

- 保健所に相談し、キッチンカーの設備を確認する

- 申請用紙に記入し、保健所に提出する

- 保健所にて、完成したキッチンカーのチェックを受ける

- 合格の場合は2週間ほどで許可証交付

- 不合格の場合は内装設備を修正し、再チェックにて合格すれば許可証交付

- もらった許可証をキッチンカーの中に掲示し、営業スタート

念のため、ざっと流れをご説明しておきますね。

保健所に相談し、キッチンカーに必要な設備を確認する

なんどもお伝えしていますが、まずは保健所にキッチンカー開業の意向を伝えて、キッチンカーの許可条件や設備について確認しましょう。

保健所との相談は複数回必要になりますが、ここでしっかりと話しを聞いておくことで、キッチンカーの開業準備がスムーズに進むはずです。

申請用紙を保健所に提出する

次に必要書類の申請をします。

書類の申請のタイミングは保健所によって異なり、このあとの「キッチンカーの内装設備チェックの日」にまとめて書類を提出する場合もあります。

ここは各保健所の指示に従ってください。

保健所の手続きで申請する書類

保健所に提出すべき書類の中身も、各保健所によって多少ばらつきがありますが概ね下記のような書類の提出を求められるようです。

- 営業許可申請書

- 営業設備の大要・配置図

- 営業の大要

- 仕込場所の営業許可書の写し

- 食品衛生責任者の資格証明書類

- 車の車検証

- キッチンカーの車庫証明や地図

参考程度にごらんいただき、実際の書類づくりは保健所担当者の指導を受けて仕上げるのが無難です。

なお、申請と同時に手数料の支払いが必要です。

押印のための認印も忘れずに持参しましょう。

保健所にて、完成したキッチンカーのチェックを受ける

キッチンカーの内装設備まで完成したら、ようやく保健所のチェックを受けることができます。

このチェックに合格すれば約2週間ほどで営業許可証が完成しますが、設備に不備がある場合は不合格になることも・・・。

その場合は指摘された部分を修正し、もう一度チェックを受けてください。

基本的に保健所の指示通りに設備が整っていれば、不合格になることはありませんが、なんども足を運んだり作り直すのは手間も時間もかかります。

一回で合格するためにも保健所の許可条件はしっかり確認してから製作するようにしましょう。

さいごに|消火器の購入と保険の加入も忘れずに

以上が移動販売車に必要な営業許可証と資格のとり方となります。

全国共通ではないという点が許可取得のハードルになりがちですが、キッチンカー制作会社とも相談しながら、確実に許可が取れるキッチンカーづくりを目指してください。

なお業務用消火器の設置を指導する消防署が全国的に増えています。10型以上の業務用消火器も忘れず準備しておきましょう。

さらにキッチンカー開業にあたって、「自動車保険」と「PL保険(賠償保険)」の加入は必須です。

こちらの記事↑を参考に、営業開始に間に合うよう手続きしておいてくださいね。

それではまた。