お菓子やパンを作って販売したいけど、

など、分からないことだらけでお困りの方がたくさんいらっしゃいます。

そこでこの記事では、

- お菓子やパンの販売に必要な「食品衛生責任者証」の取り方

- お菓子やパンの販売に必要な「営業許可証」の取り方

- 無許可営業の注意点

- 自宅をお店に改装するときの注意点2つ

- 許可申請の手続き・流れ

の5つのポイントを抑えながら、お菓子やパンの販売に必要な許可と資格について解説していきます。

結論から言いますと、パンやお菓子の販売に必要なものは①食品衛生責任者証と②営業許可証の2つだけ。調理師免許がなくても開業できます。

ただし、今お使いの自宅キッチンで作った食べ物は販売はできません!

Mint

Mintまた自宅を改装して開業する場合、「市街化調整区域」の指定を受けている地域だとお店の開業は難しいかもしれません。

ではどうすれば許可を取得できるのか。

お菓子やパンの販売許可ついて、かなりくわしく解説していきますので是非最後まで読み込んでみてくださいね。

それでは早速解説していきましょう。

「食品衛生責任者証」を取る方法

パン屋お菓子の販売に必要な「食品衛生責任者証」とは?

まず「食品衛生責任者証」というのは、あなたが販売する食べ物の「衛生責任者」のことです。

(詳しくは【外部サイト】食品衛生責任者証とはをご覧ください。)

この資格を取るためには食品衛生協会が主催する衛生講習会の受講が必要ですが、受講さえすれば全員に資格が付与されます。

また、下記の資格を持っている方は改めて取得する必要はありません。

・栄養士

・調理師

・製菓衛生師

・と畜場法に規定する衛生管理責任者

・と畜場法に規定する作業衛生責任者

・食鳥処理衛生管理者

・船舶料理士

・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

出典:東京都保健福祉局

オーナー自身でなくても、たとえばご主人やご兄弟がこの許可証をお持ちで、その方を責任者として申請するのであればそれでもOKです。

食品衛生講習会の内容と受講方法・手数料

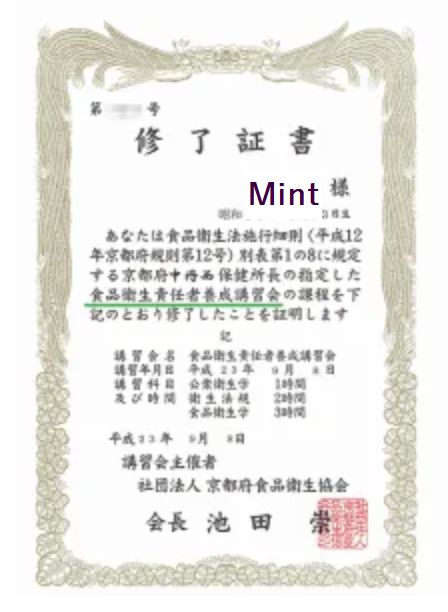

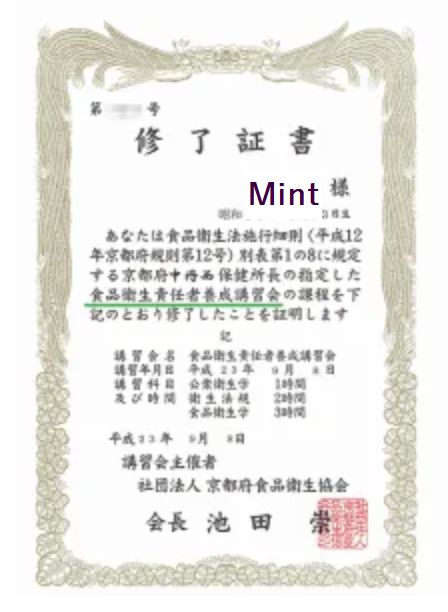

下の写真は、わたしが京都府で受けた衛生講習会の「受講修了証書」です。

[su_row] [su_column size=”1/3″]

【講習内容】

公衆衛生学1時間/衛生法規2時間/食品衛生学3時間|合計6時間

【受講料】

1万円程度(都道府県ごとに異なる)

【受講日】

営業許可申請の際に、各保健所から説明あり。

[/su_column] [/su_row]

受講内容や料金は各都道府県ごとに多少違いますが、概ね上記と同じような中身だと思います。

なお食品衛生責任者証は全国共通で認められる場合が多いので、他府県ですでに取得済みの方は、その旨を保健所に申告してみてください。

いずれにせよ、食品衛生責任者証についてはつぎに解説する「営業許可証」の申請に合わせて、保健所からかならずアドバイスがありますので焦って取得する必要はまったくありません。

ご安心ください。

保健所の「営業許可」を取る方法

パンやお菓子の販売に必要な「営業許可」とは?

ではつぎに、営業許可について解説していきたいと思います。

営業許可証とは「保健所基準」をクリアした飲食店に対して、保健所からもらう許可のことです。

営業許可はたくさんの種類に別れていますが、お菓子やパンを販売する方に該当する許可は下記の3つのうちのいづれかになります。

- 菓子製造業営業許可証

- 飲食店営業許可証

- 喫茶店営業許可証

各許可証の中身と手数料について、簡単にご紹介しておきますので参考にしてください。

飲食店営業許可証に該当するメニューと手数料

[su_row] [su_column size=”1/3″]

【取得手数料】

16,000円程度

【有効期限】

5年|以降5年ごとの更新制

【該当するメニュー】

肉や野菜を使った惣菜系のパンやキッシュ。ご飯物、丼もの、お弁当、麺類など。アルコール販売が許可される場合もあり。

[/su_column] [/su_row]

菓子製造業営業許可証に該当するメニューと手数料

[su_row] [su_column size=”1/3″]

【取得手数料】

14,000円程度

【有効期限】

5年|以降5年ごとの更新制

【該当するメニュー】

和菓子・洋菓子問わず、スイーツ系全般

[/su_column] [/su_row]

喫茶店営業許可証に該当するメニューと手数料

[su_row] [su_column size=”1/3″]

【取得手数料】

12,000円程度

【有効期限】

5年|以降5年ごとの更新制

【該当するメニュー】

ほとんど調理を必要としない場合にのみ適用(トーストとコーヒーなど)

[/su_column] [/su_row]

以上3つの許可のなかみを解説しましたが、あなたの売りたい商品がどの許可に該当するのかは、必ず保健所に聞いて確認しておきましょう。

細かな許可条件は保健所によって異なるため、思い込みで判断せずに必ず保健所で確認するのが無難です。

あなたが「許可申請する保健所」を調べる方法

[chat face=”woman-1.jpg” name=”女性相談者さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=””]どの保健所に相談したらいいの・・・?[/chat]

つぎに相談すべき保健所の調べ方について解説します。

保健所というのは「管轄エリア」が決められていますので、「あなたのお店の住所地を管轄する保健所」に確認する必要があります。

管轄エリアは各都道府県の中でもさらに細かく分かれていますので、下記の方法で各自確認してみましょう。

[su_row] [su_column size=”1/2″]

東京にお店や工房を作る場合

東京はかなり丁寧なホームページが作成されています。

東京都内で出店を希望する方は【外部サイト】営業許可の相談先を参考に、相談すべき保健所を調べてください。

[/su_column] [su_column size=”1/2″]

東京以外にお店や工房を作る場合

東京以外で出店したい方は【外部サイト】保健所管轄区域案内を活用し、「あなたのお店の住所地を管轄する保健所」に電話をしてみましょう。

開業の意向を伝えれば、あとは保健所の担当者が案内してくれますので、その指示に従ってくださいね。

[/su_column] [/su_row]

さてここまで読んでいただいた時点で、

「保健所の許可取得って結構めんどくさそう・・・。」

「たまに販売するだけだし、こっそり販売すればバレないんじゃないの?」

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ですのでここで、無許可で営業した場合どうなるのかということについても触れておきたいと思います。

保健所に無許可で販売するとどうなる?

[chat face=”prof-3.jpg” name=”ミント所長” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=””]あなたの周りにもいらっしゃいませんか?お金をもらってお菓子を販売されているママさんとか、料理教室の先生とか・・・。[/chat]

無許可で営業されている方の中には営業許可の必要性を認識せず、自覚がないまま販売されているかたもいらしゃるかもしれません。

ですが私の見る限り、「売上としては大したことないから無許可でOK。」という勝手な理屈で正当化している人がほとんどのように思います。

当然のことながら、許可取得に売上の大小はまったく関係ありません!

あなたが作った食べ物を商品として人に販売する場合は、どんな場合でも営業許可が必要になります。

無許可で販売した場合に適用される罰則はありませんが、それによって失う「社会的信用」は決して小さくないはずです。

必要な手続きはきちんと行って、堂々と販売できる準備をしておきたいものですね。

仕入れたお菓子を販売するのはOK?

また、「あなた以外の方が営業許可のある施設で作ったお菓子」を仕入れて販売する場合についても注意が必要です。

たとえば営業許可施設で作られた包装済みのクッキーを仕入れて、その包装のままお客さんに販売する場合。

この場合は食品の営業許可や資格は一切必要ありません。

同様に、仕入れた缶ジュースを缶のまま販売する場合も無許可でOK。(お酒は別途許可が必要)

ですが、

- 仕入れた商品を、お皿に盛り付けて提供する。

- ホールケーキをカットして、テイクアウト容器に箱詰めする。

- 仕入れたジュースをコップに注いで提供する。

など、仕入れた後にあなたが何か手を加えて販売する場合には、おそらく営業許可が必要になるはずです。

ですのでどんな形であれ、食べ物を商品として販売したい場合はかならず保健所に確認を取ってから行うようにしましょう。

自宅を改装してお店や工房をつくる場合の注意点

つぎに「自宅を改装してお店や工房を作りたいとお考えのかた」への注意点として、重要なポイントを2つご紹介しておきます。

その2つのポイントとなるのがこちら↓。

- 「自宅用キッチン」と「営業許可用キッチン」は共用不可。

- 市街化調整区域に指定された自宅では、商売自体禁止の可能性がある。

どういうことなのか、ひとつづつ見ていきましょう。

①「自宅用キッチン」と「営業許可用キッチン」は共有不可

まず一つ目の注意事項は、営業許可用の調理設備は、自宅キッチンとは完全に分けて設置する必要があるという点です。

「自宅キッチンをプロ用設備に替えればOK!」だと思っていらっしゃる方が多いようなのですが、それは完全に間違い。

残念ながら既存のキッチンを自宅用として使いつつ、営業許可設備としても使うという「共用」は許されません。

よって自宅を改装するなら、今お使いのキッチンとは全く別に営業許可設備を設けたうえで、

- 壁や扉などを設置し、自宅のキッチンとは完全に仕切られた状態であること

- トイレからある程度離れた場所であること

などの条件もクリアできるようにしてください。

[jin_icon_caution color=”#e9546b” size=”18px”]あくまで「(自宅キッチンとの)共用」が禁止されているということなので、自宅とは別に古民家を借りて、そのキッチンを改装した許可設備を設けるということであればなんら問題ありません。

②市街化調整区域に指定された自宅での商売禁止?!

二つ目の注意事項は、自宅が市街化調整区域内に位置している場合、その場所での商売が禁止される可能性があるという点です。

「市街化調整区域」というのは農林水産業に必要な田んぼ・畑・山などを守るため、意図的に市街化することを制限された地域のこと。

自宅建物の用途として、すでに指定されている「住宅」から「飲食店やその他の商売目的の施設」に変更できない決まりになってるのです。

[chat face=”prof-3.jpg” name=”ミント所長” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=””]これは法令で決められているので、例えば「住宅」として届け出されている建物でこっそりカフェを開業した場合、営業停止命令や退去命令が下されてしまう可能性もあります。[/chat]

そこで自宅の改装を検討中の方は最寄りの土木事務所に問い合わせて、

- 「市街化調整区域」の指定を受けていないか

- お菓子の製造・販売など、飲食業を営んでもOKかどうか

について確認してみましょう。

ちなみにこの件を保健所に相談しても回答は得られません。ご注意ください。

土木事務所に聞いてみた!

この件について土木事務所としてはどのような見解なのか、問い合わせて聞いてみました。

例えば自宅を改装した施設を作るのであれば、

- 自宅のどの場所に

- どれくらいのスペースで

- どんなものをどんな方法で製造するのか

- 自宅で製造だけして、販売は別の場所(例えばマルシェとか)で行うのか

などの要望を細かくチェックしたうえで総合的に、かつ個別的に判断するものなので、一般的な話として「これだったら許可できる」という風にはお話しできません。

との回答でした。

一般化できる話ではないという回答でしたので、とにかく土木事務所で各自相談するしかなさそうです。

自宅を改装できない場合の対処法

[chat face=”man-1.jpg” name=”男性相談者さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=””]物件を借りるとなると、家賃の支払いで負担が大きくなってしまう・・・。[/chat]

自宅を改装できないとなると、お店の夢を諦めざるを得ない状況になってしまうかたもいるでしょう。

そんな方は「シェアキッチンサービス」を利用するという方法があります。

営業許可を取得済みの施設・設備を、必要に応じてレンタルできるというものです。

ご紹介したものは大手の会社が運営しているサービスですが、もっと小さな地域のシェアキッチンも見つかると思います。

必要な方は、このようなサービスの利用を検討してみてくださいね。

営業許可取得に必要な調理場・設備の作り方

出店予定地が市街化調整区域に指定されていない方は、営業許可を取得してお店や工房を持つことができるようになります。

では営業許可を取得するためには、具体的にどんなものが必要になるのでしょうか。

建物や設備の作り方について、ざっとご紹介していきたいと思います。

[jin-iconbox10]ただし調理場に必要な設備の条件は、許可を申請する保健所によって多少変わることがあります。ここでの解説は参考程度に考えていただき、実際の改装にあたっては必ず保健所の指導のもと行ってください。[/jin-iconbox10]

①建物の作り・構造・面積

- 清潔な場所で、丈夫な建物であること。

- 目的に応じた広さがあること。

- 自宅の一部を改造する場合は、施設と住居スペースは壁や扉などで仕切られていること。

まず施設の大きさは決まっていません。

明らかに無理のある広さ・構造でない限りクリアできると思います。

ただし自宅の一部を改造して許可施設を作る場合、住居スペースから壁や扉などで仕切られている必要があります。

[chat face=”prof-3.jpg” name=”ミント所長” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=””]そもそも自宅のキッチンと営業用の調理設備は、共用することができません。[/chat]

自宅とお店(工房)は明確に分ける必要がありますのでご注意ください。

②床の材質

調理場は「流水で洗浄できる素材で作られている事」が必要です。

営業許可を取得するためには、水を流して洗浄できる素材で作られている事が必要ですので、フローリングや木材の床は許可されません。

タイル貼り、コンクリート、CFシートなど耐水性のある素材を施しましょう。

CFシートのサンプルを貼っておきます↑。

フローリングマットのようなものですが、これさえも許可されない場合もあるかもしれません。保健所に要確認です。

③壁・窓の材質、設置の高さ

床から1mほどの高さまでは、タイル張りやコンクリートなどの素材を施す事が必要。

床と同様、壁も耐水性のある素材でなければなりません。

ただし床から1mの高さまででOKです。

④洗浄用シンク2箇所

野菜や調理器具を洗浄するための設備としてシンクは2か所必要です。

洗浄用設備としてシンク最低2つ必要です。

ただし2台のシンクを置くのは大変なので、ほとんどの飲食店では2槽式シンクを設置されています。

目的としては1か所が食器や野菜の洗浄用、もう1ヶ所が熱湯消毒用です。

⑤手洗い専用シンク1か所

手洗い専用に使用する手洗い場が必要です。

先にご紹介した2か所のシンクとは別に、調理施設内に手洗い専用の洗い場を設ける必要があります。

[chat face=”prof-3.jpg” name=”ミント所長” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=””]水道の蛇口は合計3か所必要ってことですね。[/chat]

この手洗い場は調理施設内に設置しなければいけないので、自宅の洗面所などほかの場所では許可されません。

⑥給湯設備

また蛇口から熱湯が出せる設備が1か所必要です。

お湯が出ない場合は別途給湯器を取り付けましょう。

[chat face=”prof-3.jpg” name=”ミント所長” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=””]水とお湯の切り替えができる一般的な家庭用蛇口でも、60度以上のお湯が出れば許可されると思います。[/chat]

以上が許可に必要な調理設備です。

なお、冷蔵庫・冷凍庫、物品収納ケース、ゴミ箱、照明など、飲食店として設置すべきものは当然備えておく必要があります。

いずれにせよ計画の段階で早めに保健所に相談しておくと、きちんとミスなく設計できるのでオススメです。

パンやお菓子の許可取得までの手続き・流れ

ではここで、営業許可取得にいたるまでの手続きの流れについてみていきましょう。

流れとしては下記の通りです。

- 最寄りの土木事務所にて、市街化調整区域に指定されていないか確認する

- 保健所に相談し、お店(工房)に必要な設備を確認する

- 申請用紙に記入し、保健所に提出する

- 保健所にて、完成したお店の設備チェックを受ける

- 合格の場合は2週間ほどで許可証交付

- 不合格の場合は内装設備を修正し、再チェックにて合格すれば許可証交付

- もらった許可証を店内に掲示し、営業スタート

念のため、ざっと流れをご説明しておきますね。

保健所や土木事務所に相談する

なんどもお伝えしていますが、まずは土木事務所や保健所に相談して開業の意思を伝えましょう。

相談は複数回必要になると思いますが、ここでしっかりと話しを聞いておくことで失敗なく開業準備が進むはずです。

[chat face=”prof-3.jpg” name=”ミント所長” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=””]相談する場合は、「売りたいメニュー」と「開業する場所」をある程度決めてから相談してください。その2つが決まっていないことには、保健所もアドバイスのしようがありませんので。[/chat]

申請用紙を保健所に提出する

次に必要書類の申請をします。

書類の申請のタイミングは保健所によって異なり、このあとの「お店の内装設備チェックの日」にまとめて書類を提出する場合もあります。

ここは各保健所の指示に従ってください。

保健所の手続きで申請する書類

保健所に提出すべき書類も、各保健所によって多少ばらつきがありますがおおよそ下記のような書類の提出を求められるようです。

参考程度にごらんいただき、実際の書類づくりは保健所担当者の指導を受けて仕上げるのが無難です。

- 営業許可申請書

- 営業設備の大要・配置図

- 営業の大要

- 食品衛生責任者の資格証明書類 など

なお、申請と同時に手数料の支払いが必要です。

押印のための認印も忘れずに持参しましょう。

保健所にて、完成したお店の設備チェックを受ける

お店の内装設備まで完成したら、ようやく保健所のチェックを受けることができます。

[chat face=”prof-3.jpg” name=”ミント所長” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=””]保健所の担当者にお店の中をみてもらい、営業する上で不備がないかどうか確認してもらうってことです。[/chat]

このチェックに合格すれば約2週間ほどで営業許可証が完成しますが、設備に不備がある場合は不合格になることも・・・。

その場合は指摘された部分を修正し、もう一度チェックを受けてください。

基本的に保健所の指示通りに設備が整っていれば、不合格になることはありませんが、なんども足を運んだり作り直すのは手間も時間もかかります。

一回で合格するためにも、保健所の許可条件はしっかり確認してから改装するようにしましょう。

さいごに|マルシェやフリマでは個包装と食品表示を!

以上がパンやお菓子を販売するために必要な許可と資格の取り方となります。

いろんな制約がありますので簡単に開業できるわけではありませんが、あなたの夢の一歩を踏み出す参考にしていただければ幸いです。

なお作った商品をマルシェやフリマで販売する場合には、個包装した上で販売してくださいね。

また製造元や使用された材料名、製造日、賞味期限など、保健所が定めた内容を商品ごとに添付しなければなりません。

この点も忘れずに出店しましょう!

それではまた☆